高并发IoT平台架构设计:从硬件到应用的完整技术栈解析

高并发IoT平台架构设计:从硬件到应用的完整技术栈解析

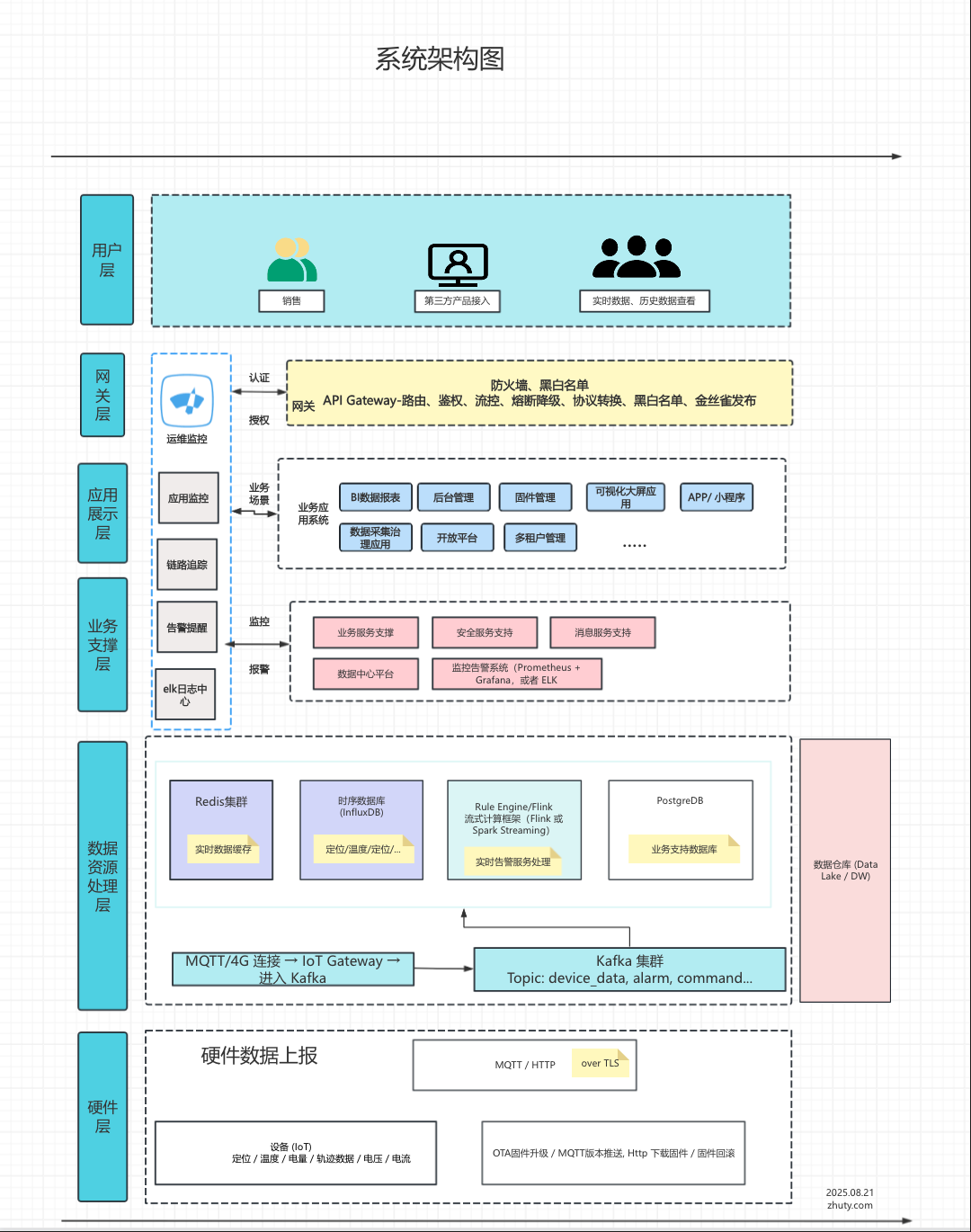

在物联网(IoT)快速发展的今天,如何设计一个能够支撑海量设备接入、实时数据处理和高并发访问的平台架构,成为了技术架构师面临的重要挑战。本文将深入解析一个经过实践验证的高并发IoT平台架构,从硬件层到应用层,全面剖析其设计思路和技术选型。

一、架构概览

该IoT平台采用分层架构设计,从上到下分为六个核心层次:

- 用户层 - 提供多样化的用户交互界面

- 网关层 - 统一的API网关和安全控制

- 应用展示层 - 各类业务应用系统

- 业务支撑层 - 核心服务和监控体系

- 数据资源处理层 - 数据存储和实时处理

- 硬件层 - IoT设备和数据采集

二、核心架构层详解

2.1 用户层:多元化接入方式

用户层支持多种接入方式,满足不同场景需求:

- 销售团队:通过专业的管理界面进行设备管理和数据分析

- 第三方产品接入:提供标准化API,支持外部系统集成

- 实时数据查看:支持实时监控和历史数据查询

设计要点:

- 响应式设计,支持多端访问

- 权限分级管理,确保数据安全

- 实时数据推送,提升用户体验

2.2 网关层:统一入口和安全控制

网关层是整个系统的统一入口,承担着重要的安全和流量控制职责:

核心功能模块:

安全控制

- 认证(Authentication):验证用户身份

- 授权(Authorization):控制访问权限

- 黑白名单:基于IP和用户的行为控制

流量管理

- 流控(Flow Control):防止系统过载

- 熔断降级(Circuit Breaking):保护下游服务

- 金丝雀发布:灰度发布新功能

协议适配

- 协议转换:支持多种通信协议

- 路由转发:智能路由到后端服务

技术选型建议:

# 推荐技术栈

API Gateway: Kong / Zuul / Spring Cloud Gateway

认证授权: OAuth2.0 + JWT

限流熔断: Sentinel / Hystrix

监控: Prometheus + Grafana

2.3 应用展示层:业务应用矩阵

应用展示层包含多个业务系统,每个系统都有其特定的职责:

核心应用系统:

数据可视化

- BI数据报表:商业智能分析

- 可视化大屏:实时监控大屏

- APP/小程序:移动端应用

设备管理

- 固件管理:OTA升级和版本控制

- 后台管理:设备配置和用户管理

开放能力

- 开放平台:第三方开发者接入

- 多租户管理:SaaS化支持

技术特点:

- 微服务架构,服务独立部署

- 容器化部署,支持弹性伸缩

- 链路追踪,便于问题定位

2.4 业务支撑层:服务治理和监控

业务支撑层提供核心的基础服务能力:

监控告警体系:

监控系统

- Prometheus + Grafana:指标监控和可视化

- ELK Stack:日志收集和分析

- 链路追踪:分布式调用链监控

告警机制

- 多级告警策略

- 多渠道通知(邮件、短信、钉钉等)

- 告警抑制和聚合

核心服务支撑:

消息服务:基于Kafka的消息队列 安全服务:统一的身份认证和权限管理 业务服务:核心业务逻辑处理

2.5 数据资源处理层:数据流转核心

这是整个架构的核心层,负责数据的接收、存储和处理:

数据接入流程:

IoT设备 → MQTT/4G → IoT Gateway → Kafka集群

数据流转特点:

- 高吞吐:Kafka集群支持百万级TPS

- 低延迟:端到端延迟控制在毫秒级

- 高可靠:多副本机制保证数据不丢失

存储架构设计:

实时数据缓存

- Redis集群:热点数据缓存

- InfluxDB:时序数据存储(温度、位置、电量等)

业务数据存储

- PostgreSQL:结构化业务数据

- 数据仓库:历史数据分析和报表

技术选型理由:

Redis: 内存数据库,毫秒级响应

InfluxDB: 专为时序数据优化

PostgreSQL: 强一致性,支持复杂查询

数据仓库: 支持大规模数据分析

实时处理引擎:

Flink流式计算

- 实时告警处理

- 数据清洗和转换

- 复杂事件处理(CEP)

规则引擎

- 动态规则配置

- 实时规则匹配

- 告警触发机制

2.6 硬件层:设备接入和管理

硬件层负责IoT设备的接入和固件管理:

设备接入协议:

通信协议

- MQTT over TLS:轻量级消息传输

- HTTP over TLS:RESTful API调用

- 4G/5G:蜂窝网络接入

数据采集类型:

- 位置信息(GPS坐标)

- 环境数据(温度、湿度)

- 设备状态(电量、电压、电流)

- 轨迹数据(移动路径)

设备管理能力:

OTA固件升级

- 增量升级,节省流量

- 版本回滚,保证稳定性

- 升级进度监控

设备监控

- 在线状态监控

- 数据上报频率控制

- 异常设备识别

三、高并发设计要点

3.1 水平扩展策略

网关层扩展

- 无状态设计,支持多实例部署

- 负载均衡,分散请求压力

- 自动扩缩容,根据流量调整

数据处理层扩展

- Kafka分区机制,支持并行处理

- Flink集群,支持任务并行

- 数据库读写分离,提升查询性能

3.2 缓存策略

多级缓存

- L1缓存:应用本地缓存

- L2缓存:Redis集群缓存

- L3缓存:CDN边缘缓存

缓存更新策略

- 写穿策略:保证数据一致性

- 缓存预热:系统启动时预加载

- 缓存穿透防护:布隆过滤器

3.3 异步处理

消息队列解耦

- 生产者和消费者解耦

- 削峰填谷,平滑流量波动

- 失败重试,提高系统可靠性

异步任务处理

- 耗时操作异步化

- 批量处理,提升效率

- 任务优先级管理

四、性能优化策略

4.1 数据库优化

索引优化

- 复合索引设计

- 分区表策略

- 查询语句优化

连接池管理

- 连接池大小调优

- 连接复用机制

- 慢查询监控

4.2 网络优化

CDN加速

- 静态资源CDN分发

- 就近访问,减少延迟

- 带宽成本优化

协议优化

- HTTP/2多路复用

- 数据压缩传输

- 连接复用

4.3 监控和调优

性能监控

- 关键指标监控(QPS、响应时间、错误率)

- 资源使用监控(CPU、内存、磁盘、网络)

- 业务指标监控(设备在线率、数据处理量)

容量规划

- 基于历史数据预测

- 弹性扩容预案

- 成本效益分析

五、技术选型总结

5.1 核心技术栈

| 层级 | 技术选型 | 选择理由 |

|---|---|---|

| 网关层 | Kong/Spring Cloud Gateway | 高性能、功能丰富 |

| 消息队列 | Kafka | 高吞吐、持久化 |

| 缓存 | Redis | 高性能、数据结构丰富 |

| 时序数据库 | InfluxDB | 专为时序数据优化 |

| 流处理 | Flink | 低延迟、高吞吐 |

| 监控 | Prometheus + Grafana | 生态完善、可视化强 |

5.2 部署架构

容器化部署

- Docker容器化应用

- Kubernetes编排管理

- 服务网格(Istio)治理

微服务架构

- 服务拆分原则

- 服务间通信机制

- 服务发现和注册

六、最佳实践建议

6.1 架构设计原则

- 分层解耦:各层职责清晰,降低耦合度

- 水平扩展:支持无状态扩展,提升系统容量

- 容错设计:多级容错机制,保证系统可用性

- 监控先行:完善的监控体系,快速定位问题

6.2 开发规范

- API设计规范:RESTful API设计,版本管理

- 数据格式标准:统一的数据格式和编码规范

- 错误处理机制:统一的错误码和异常处理

- 日志规范:结构化日志,便于问题排查

6.3 运维保障

- 自动化部署:CI/CD流水线,快速发布

- 灰度发布:金丝雀发布,降低发布风险

- 灾备方案:多机房部署,数据备份策略

- 安全防护:网络安全、数据安全、应用安全

在实际实施过程中,需要根据具体的业务场景和技术团队能力,对架构进行适当调整和优化。同时,持续的技术演进和性能优化也是保证系统长期稳定运行的重要保障。

本文基于实际项目经验总结,如有疑问或建议,欢迎交流讨论。